-

아주대 연구진이 베타락탐(β-lactam) 항생제 내성균을 제어할 수 있는 새로운 유전자 표적을 규명하는데 성공했다. 이에 그동안 질병 치료 효과를 저해하는 주요 원인으로 꼽혀온 항생제 내성 문제의 해결에 중요한 역할을 할 수 있을 전망이다.연구 결과는 감염 미생물학 분야의 국제 저명 학술지 <이머징 마이크로브스 앤 인펙션스(Emerging Microbes & Infections)> 4월 온라인판에 ‘트랜스포존-시퀀싱 분석을 통한 플라스미드 유래 베타락탐 분해효소(β-lactamase) 보유 대장균의 베타락탐(β-lactam) 항생제 내성 조절 유전자 규명(Identification of Host Genetic Factors Modulating β-Lactam Resistance in Escherichia coli harboring plasmid-borne β-lactamase through Transposon-Sequencing)’이라는 제목으로 게재됐다. 해당 연구에는 아주대 이창한 교수(생명과학과, 위 사진 가운데)가 교신저자로, 김현희 연구교수(기초과학연구소, 위 사진 오른쪽)가 제1저자로, 석사과정 정정윤 학생(생명과학과, 위 사진 왼쪽)이 공동저자로 참여했다. 미국 미시간대학 하워드휴즈의학연구소(University of Michigan, Howard Hughes Medical Institute) 소속의 제임스 바드웰(James Bardwell) 교수도 공동저자로 함께 했다. 항생제는 세균 감염에 의한 질병을 치료하기 위해 널리 사용되는 약물이다. 특히 페니실린 같은 베타락탐(β-lactam) 계열의 항생제는 세균의 세포벽 합성을 저해하기 때문에, 다양한 감염 질환의 치료에 널리 사용되고 있다. 그러나 베타락탐 분해효소(β-lactamase)를 획득한 내성균의 확산으로 인해 베타락탐 계열 항생제의 치료 효과가 급격히 감소하는 문제가 발생해왔다. 특히 베타락탐 분해효소(β-lactamase) 유전자는 수평적 유전자 이동(horizontal gene transfer)을 통해 빠르게 퍼지며, 여러 종류의 항생제 계열에 내성을 갖게 되는 다제내성균 발생의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. 이에 따라 항생제 내성은 전 세계적으로 ▲질병 치료 실패 ▲사망률 증가 ▲의료비 부담 가중 등 심각한 사회·경제적 문제를 초래하고 있다. 세계보건기구(WHO) 역시 인류 보건에 대한 주요 위협 중 하나로 항생제 내성 문제에 대해 경고해왔다.아주대 연구팀은 항생제 내성균의 규명과 제어를 위해 TEM-1 베타락탐 분해효소를 발현하는 대장균(Escherichia coli) 균주를 모델로 삼아 연구를 진행했다. 전장 유전체 수준의 돌연변이 분석 기법인 Tn-Seq(Transposon-Sequencing)를 적용해 베타락탐 내성에 관여하는 유전자를 체계적으로 탐색한 것. 그 결과 기존에 알려진 내성 관련 유전자 외에도 gshA, phoPQ, ypfN, skp 등 새로운 유전자들이 베타락탐 내성 조절에 중요한 역할을 한다는 사실을 새롭게 규명할 수 있었다. 특히 이들 유전자의 베타락탐 내성과 관련된 기능은 대장균에 국한되지 않고, 녹농균(Pseudomonas aeruginosa)과 살모넬라(Salmonella Typhimurium) 등 주요 병원성 세균에도 보존되어 있다는 사실을 확인했다.아주대 연구팀이 규명한 베타락탐(β-lactam) 분해효소 발현 대장균에서 베타락탐 내성 관련 유전자와 그 작용 기전을 나타낸 그림. 새롭게 발굴한 gshA, phoPQ, ypfN, skp 유전자가 세포막 및 세포막 단백질의 안정성 조절과 베타락탐 내성 관련 유전자 발현 조절을 통해 대장균의 베타락탐 내성에 기여하는 것으로 밝혀졌다이번 연구는 항생제 내성균의 생존 메커니즘을 분자 수준에서 정밀하게 이해하고, 이를 기반으로 새로운 치료 표적을 제시했다는 점에서 큰 의미를 가진다. 이창한 교수는 “항생제 내성은 과학적 주제를 넘어 인류의 생존과 직결된 시급하고 중대한 문제”라며 “이번 연구에서 발굴한 유전자들은 베타락탐 분해효소를 보유한 다제내성균을 효과적으로 제어하기 위한 신약의 개발에 중요한 기반이 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “특히 세포막과 세포막 단백질의 안정성 유지 메커니즘을 표적으로 삼는 새로운 신약 개발 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 덧붙였다.이번 연구는 아주대학교가 수행하고 있는 대학기초연구소(G-LAMP) 사업, 자율운영중점연구소 지원사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

-

207

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-05-29

- 1112

- 동영상동영상

-

우리 학교 소프트웨어학과·인공지능학과 조현석 교수팀이 자연어 처리 분야 국제학술대회 '미주 계산언어학회(NAACL) 2025'에서 논문을 발표했다.지난 4월29일부터 5월4일까지 개최된 미국 뉴멕시코주 앨버커키에서 열린 '미주 계산언어학회(NAACL, Annual Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics)'는 자연어처리와 컴퓨터 언어학 분야의 최신 연구를 다루는 세계적인 학회다. 이번 학술대회는 전 세계의 관련 연구자들과 Adobe, Apple, Baidu 등 세계적인 AI 기업들이 참여했으며, 총 3000여편의 논문 중 700여편만이 메인 컨퍼런스에 채택됐다.우리 학교 조현석 교수(소프트웨어학과·인공지능융합학과) 연구팀은 이번 학회에서 ‘FLEX: 실행 오류를 최소화한 Text-to-SQL 신뢰도 평가 지표(FLEX: Expert-level False-Less EXecution Metric for Reliable Text-to-SQL Benchmark)'라는 논문을 발표했다. 해당 연구에는 우리 학교 소프트웨어학과·인공지능융합학과 조현석 교수와 인공지능학과 김희규, 전태양, 최승환 학생이 참여했다. 이 논문은 연구팀은 자연어를 SQL 쿼리로 변환하는 Text-to-SQL 시스템의 성능을 평가하는 새로운 방법론을 제안했다. 연구팀은 기존의 실행 정확도(Execution Accuracy) 평가 방식이 많은 오탐지(false positives)와 미탐지(false negatives)를 보인다는 문제점을 지적하고, 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 전문가 수준의 평가를 수행하는 'FLEX'라는 새로운 평가 지표를 개발했다. 연구팀은 FLEX 평가지표를 기존 평가 방식보다 전문가 판단과 더 유사한 평가 결과를 얻을 수 있음을 확인했다. 이를 수치로 보면, 전문가 판단과의 일치도(Cohen's kappa)가 기존 평가에서는 62점, FLEX를 사용하면 87.04점까지 증가시킬 수 있다. FLEX 평가지표는 포괄적인 맥락 분석과 정교한 평가 기준을 통해 더 정확한 성능 측정이 가능하다. 연구팀은 이 방법론을 사용하여 Spider와 BIRD 벤치마크에서 50개의 Text-to-SQL 모델을 재평가했고, 모델 성능이 평균 2.6% 이상 증가하는 것을 발견했다. 연구팀의 FLEX 평가 방법론은 GitHub를 통해 오픈소스로 공개되어 있어 누구나 활용할 수 있으며, Text-to-SQL 분야의 발전에 중요한 기여를 할 것으로 기대된다.조현석 교수는 "이번 연구는 Text-to-SQL 시스템의 평가 방식을 근본적으로 개선해 더 정확하고 신뢰할 수 있는 성능 측정을 가능하게 했다는 점에 의의가 있다"라며 “이를 통해 자연어를 통한 데이터베이스 접근 기술의 발전에 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다. 이번 연구는 ▲아주대 인공지능융합혁신대학원 사업 ▲사람중심 인공지능 핵심원천기술개발 사업 ▲나노 및 소재기술개발사업 소재 글로벌 영커넥트 사업의 지원을 받았다. *사진 왼쪽부터 아주대 소프트웨어학과·인공지능융합학과 조현석 교수, 인공지능학과 김희규,전태양, 최승환 학생

-

205

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-05-29

- 1096

- 동영상동영상

-

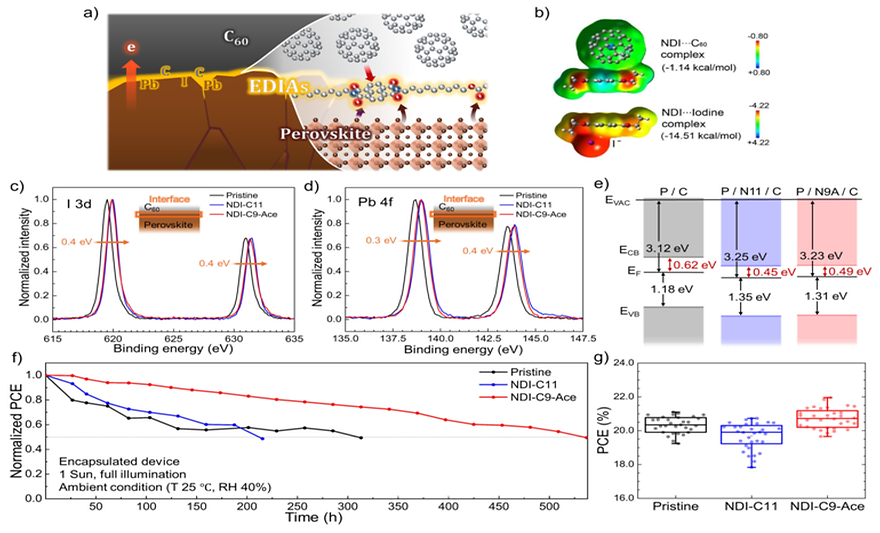

아주대 권오필 교수 공동 연구팀이 태양전지(PSCs)의 장기 안정성과 광전 변환 효율을 동시에 향상시킬 수 있는 새로운 접착층 기술을 개발했다.이번 연구 성과는 ‘전자 결핍 분자간 접착제: 효율적이고 안정적인 페로브스카이트 태양전지를 위한 새로운 종류의 다기능 중간층(Electron-deficient intermolecular adhesives: a new class of multifunctional interlayers for efficient and stable perovskite solar cells)’이라는 제목의 논문으로 국제 학술지 <저널 오브 에너지 케미스트리(Journal of Energy Chemistry)> 온라인판에 4월 게재됐다. 이번 성과는 부산대 나노에너지공학과 서지연 교수, 경상국립대 김윤희 교수와의 공동 연구 결과다. 페로브스카이트 태양전지(Perovskite solar cells, PSCs)는 반투명 박막형 태양전지로, 높은 광전 변환 효율과 유연한 박막 특성으로 최근 차세대 태양전지로 주목받고 있다. 기존의 역구조 태양전지(PSCs)에서 전자 수송층으로 널리 활용되는 풀러렌(Fullerene, C60)은 반데르발스(Van der waals) 상호작용으로 페로브스카이트 박막과의 결합력이 감소했다. 이로 인해 태양전지(PSCs)의 효율이 저하되고 장기 안정성이 낮아지며, 외부 스트레스로 이러한 문제가 더욱 심화된다는 점이 상용화의 걸림돌로 작용해 왔다.공동 연구팀은 전자결핍성 분자접착제(Electron-deficient intermolecular adhesives, EDIAs)를 광활성층 페로브스카이트 박막과 전자수송층 풀러렌(Fullerene, C60) 박막의 계면(界面)에 적용해 이러한 문제를 효과적으로 개선했다.연구팀은 전자결핍성 분자접착제 물질을 태양전지(PSCs)에 도입하고 X선 광전자 분광법(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)과 자외선 광전자 분광법(Ultraviolet photoelectron spectroscopy, UPS)을 포함한 심층 분석을 진행해 전자결핍성 분자접착제 물질이 태양전지의 장기 안정성과 광전 변환 효율을 향상시키는 메커니즘을 규명했다. 더불어 외부의 기계적 스트레스가 작용하는 조건에서도, 균열 발생을 현저히 감소시켜 소자의 안정적인 작동에 기여할 수 있음을 밝혔다.이번 연구는 산업통상자원부와 한국기술진흥원의 국제협력연구개발 프로그램 한-스위스 국제공동기술개발사업과 과학기술정보통신부와 교육부가 지원하는 한국연구재단의 기초과학연구 프로그램 및 램프사업의 지원을 받아 수행됐다.* 위 사진 - 전자결핍성 분자접착제(Electron-deficient intermolecular adhesives, EDIAs) 물질 적용 및 결과를 보여주는 이미지. a,b) 박막 계면의 EDIAs 물질 작용 원리와 분자 간 결합에 대한 DFT 계산 결과 c,d) 향상된 원자 및 분자 간 결합력을 실험적으로 분석한 XPS 측정 결과 e) EDIAs 물질 적용에 따른 C60박막의 band gap과 Fermi-level의 변화 f) EDIAs 물질 적용에 따라 향상된 태양전지 소자의 장기 안정성 측정 결과 g) EDIAs 물질 적용에 따라 향상된 태양전지 소자의 성능 측정 결과

-

203

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-05-23

- 1149

- 동영상동영상

-

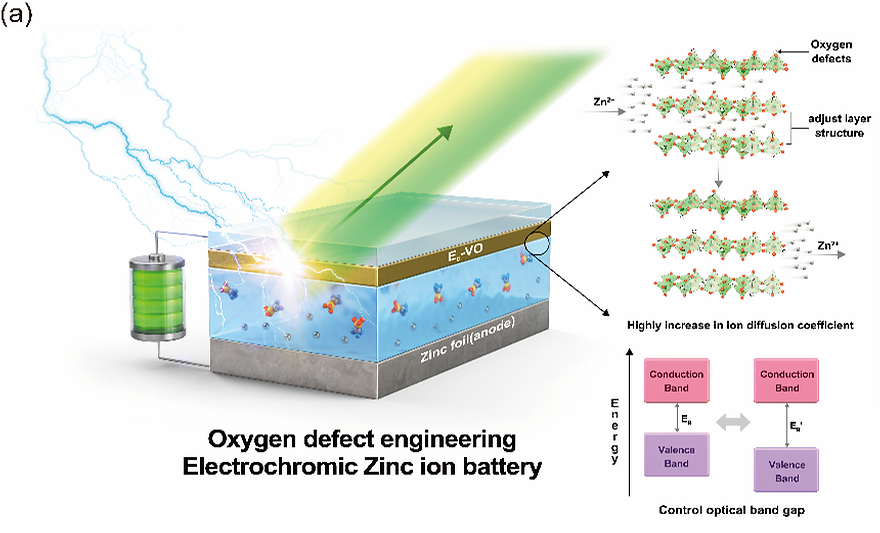

아주대 윤태광 교수 연구팀이 차세대 이차전지 아연 이온 배터리에 사용되는 바나듐 산화물의 성능과 수명을 획기적으로 향상시킬 수 있는 효과적 접근법을 제시했다. 윤태광 교수(응용화학과·대학원 분자과학기술학과)는 산소 결함이 도입된 바나듐 산화물을 전기변색 아연 이온 전지의 양극 소재에 적용해 전지의 에너지 저장 및 변색 성능뿐 아니라 수명까지 획기적으로 향상시키는데 성공했다고 밝혔다.해당 연구 내용은 ‘우수한 전기변색-전기화학적 성능을 가진 전기변색 아연 이온 배터리용 비화학량론적 바나듐 산화물의 산소 관련 결함 공학 연구(Investigation of oxygen-related defect engineering in nonstoichiometric vanadium oxides for electrochromic zinc-ion batteries with superior electrochromic-electrochemical performance)’라는 제목으로 에너지 및 화학 소재 분야 저명 국제 학술지 <케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal)> 5월호에 게재됐다.아주대 윤태광 교수가 교신저자로, 석사과정 김용한 학생이 제1저자로, 석사과정 이혜강 학생이 제2저자로 참여했다. 건국대 정지원 교수는 공동 교신저자로, 김일규(박사과정) 학생은 제1저자로 함께 했다. 아연 이온 전지는 높은 에너지 밀도와 안정성, 경제성까지 갖추고 있어 기존 리튬 이온 전지의 한계를 극복하기 위한 다양한 대체 이온 전지 중에서도 특별히 주목받고 있다. 특히 ‘리튬(Li)’과 다르게 ‘물’과도 안정적인 상태를 유지하는 아연의 특성으로 인해, 물을 용매로 사용하는 전해질 시스템(수계 전해질)의 적용이 가능하다. 이처럼 친환경적이고, 폭발의 위험성을 현저히 줄일 수 있다는 게 바로 아연 이온 전지의 가장 큰 장점이다. 학계와 산업계에서는 아연 이온 전지를 유연 전지나 전기변색 전지 등의 최첨단 분야에 적용하기 위해 활발히 연구를 이어가고 있다. 유연하면서도 전기변색이 가능한 배터리는 스마트 윈도우나 투명 디스플레이 같은 분야에 활용될 수 있다. 이 과정에 양극재로 이용되는 재료인 무기화합물 바나듐 산화물은 전기변색의 재료로 많은 주목을 받고 있다. 바나듐 산화물에서 전기변색 메커니즘과 에너지 저장 메커니즘이 모두 이온의 삽입과 탈리 반응을 통해 일어난다는 통일성이 있기 때문이다. 하지만 낮은 저장 용량과 전도도가 실제 활용에의 한계로 존재해왔고, 바나듐 산화물 양극재의 성능 향상을 위해 다양한 연구가 진행되어 왔다. 윤태광 교수팀이 개발한 전기변색 아연 이온 전지 그림 개략도 (a) 전기변색 아연 이온 전지의 모식도 (b) 산소 결함이 포함된 바나듐 산화물 양극재의 반응식과 모형그러나 그동안 시도되어 온 연구들은 모두 바나듐 산화물의 전기화학적 성능만을 향상시키는 방식이었으며, 전기변색과 전기화학 모든 측면을 고려한 바나듐 산화물 양극재에 대한 연구는 미비했다. 이에 아주대 연구팀은 전기변색-전기화학의 모든 성능을 고려하며, 안정성까지 높일 수 있는 바나듐 산화물 기반 양극재 개발을 주요 연구 방향으로 잡았다.아주대 연구팀은 바나듐 산화물에 산소 결함을 도입하는 기술을 통해 비화학양론적 바나듐 산화물을 개발했다. 연구진이 개발한 Ec-VO 양극재는 기존 V2O5에 비해 비표면적을 넓히는 동시에 Zn2+ 확산 동역학을 증가시킬 수 있는 최적의 열처리 조건에서 제작됐다. 이 활물질은 전기변색 아연 이온 전지 양극재로서 에너지 저장 용량이 증가되고 수명이 늘어났을 뿐 아니라 착색 효율까지 개선했다.윤태광 아주대 교수는 “이번에 개발한 기술을 도입하면 간단한 공정과 낮은 비용으로 양극을 개발할 수 있어, 앞으로 전기변색 에너지 저장 시스템 개발에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대한다”라며 “앞으로 다양한 분야에서 후속 연구를 진행할 계획”이라고 전했다. 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단, 한국기술진흥원의 지원을 받아 수행됐다. * 위 사진 - 왼쪽부터 아주대 윤태광 교수, 석사과정 김용한 학생, 건국대 박사과정 김일규 학생, 건국대 정지원 교수

-

201

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-05-23

- 1250

- 동영상동영상

-

- 영국화학회 발간 학술지 <JMCA>, 이준우 교수 ‘2025 이머징 인베스티게이터’ 선정- <JMCA>에 우수 신진 연구자 연구성과 시리즈로 소개응용화학과 이준우 교수팀이 유독 기체인 이산화질소(NO₂)를 더욱 민감하고 안정적으로 감지할 수 있는 화학 센서를 구현해냈다. 앞으로 대기오염 물질의 감지나 산업현장 환경 모니터링 등을 위한 차세대 센서로 활용될 것으로 전망된다. 이준우 교수(응용화학과·대학원 분자과학기술학과) 공동 연구팀은 이산화질소(NO₂) 감지를 위한 고성능의 화학 센서 제작에 성공했다고 밝혔다. 이번 연구는 ‘에틸렌글리콜 측쇄가 유도한 국소 응집체 기반 저결정성 공액 고분자의 NO₂ 감지 성능 및 안정성 향상(Enhancing NO₂ sensing performance and stability: low-crystallinity conjugated polymers with localized aggregates via ethylene glycol pendants)’이라는 제목으로 영국화학회 발간 재료화학분야 권위지 <저널 오브 머터리얼즈 케미스트리 A(Journal of Materials Chemistry A)> 4월28일자 뒤 표지논문으로 게재됐다. 해당 논문은 아주대 이준우 교수(응용화학과·대학원 분자과학기술학과)와 한국과학기술연구원(KIST) 장지수 선임연구원(전자재료연구센터)의 공동 연구 결과다. 이산화질소(NO₂)는 대표적인 대기오염 물질로 주로 자동차 배기가스, 화력발전소, 공장 같은 산업시설의 연소 과정에서 발생한다. 특히 도시 지역에서는 교통량의 증가와 활발한 산업 활동 등으로 이산화질소(NO₂) 농도가 높게 유지되어 호흡기 질환과 알레르기를 유발하며, 미세먼지 생성의 주요 원인 중 하나로 작용하고 있다. 이에 세계보건기구(WHO)는 이산화질소(NO₂)를 인체에 유해한 1군 대기오염 물질로 분류하고 있다. 이산화질소(NO₂)가 적정 수준을 초과하는 경우 건강에 심각한 영향을 줄 수 있기에 ▲대기질 모니터링 ▲공장 및 실내 환경 감시 ▲산업 안전 관리 등의 분야에서 정확한 이산화질소(NO₂) 센싱 기술은 필수적이다. 그러나 지금까지 상용화된 대부분의 고분자 기반 센서는 여러 한계를 보여왔다. 탐지 가능한 감도가 높지 못하거나, 감도는 높지만 고온다습한 환경에서 성능 저하를 보이는 경우가 많은 것. 때문에 센서를 실제 여러 환경에서 안정적으로 적용하는 데에 어려움이 존재했다. 특히 고감도 센서의 구현을 위해서는 센서의 고분자 안으로 이산화질소(NO₂) 분자가 원활하게 확산되어야 하는데, 이를 위해 고분자의 결정성을 낮추면 전기전도성이 떨어지고 반대로 전기전도성을 높이기 위해 결정성을 높이면 가스 분자의 확산성이 떨어지는 ‘결정성-확산성 간의 상충(trade-off)’이 중요한 기술적 과제로 남아 있었다. 아주대-KIST 공동 연구팀의 이번 연구는 바로 이러한 기존 센서 기술의 한계를 해결하고자, 전도성과 확산성을 동시에 확보할 수 있는 새로운 분자 설계 전략을 제시했다는 점에서 주목받고 있다. 연구팀은 공동 연구를 통해 이산화질소(NO₂)를 더욱 민감하게 감지할 수 있는 새로운 형태의 전도성 고분자 센서를 개발했다. 연구팀의 센서는 높은 온도와 습한 환경에서도 안정성을 유지하면서 고감도 센싱이 가능하다. 이번 연구의 에틸렌글리콜 측쇄구조(곁사슬, side chain)에 따른 고분자 형태 및 센서 기작 모식도 고감도 고분자 센서의 개발에 있어 기존 공정에서 가장 큰 난관으로 존재해온 ‘결정성-확산성 간의 상충’을 위해 연구팀은 유기화합물인 에틸렌글리콜 기반의 측쇄(곁사슬) 구조를 도입해 고분자의 결정성을 낮추고, 사슬 간 전자 이동을 촉진하는 국소적 응집체(localized aggregates)를 유도하는 방식으로 설계를 진행했다.이러한 비결정성 구조는 전기전도성을 향상시킬 뿐만 아니라, 고분자 내부로의 이산화질소(NO₂) 분자 확산성과 친화력을 동시에 증가시켜 감도를 높이는데 크게 기여한다. 이로 인해 연구팀은 기존에 널리 활용되어온 고분자(PC8TT)에 비해 약 3배 향상된 이산화질소(NO₂) 감지 성능을 확인할 수 있었으며, 고온 환경에서도 형태 안정성을 유지함을 확인했다. 또한 에틸렌글리콜 측쇄의 극성과 흡습성이 습한 환경에서도 감도 저하 없이 센서의 성능을 유지하게 하는 주요 요인으로 작용해, 실제 도시 환경과 같은 조건에서도 안정적인 감지가 가능함을 보여줬다.이준우 교수는 “이번 연구는 고분자 센서의 민감도와 내열성을 동시에 높일 수 있는 분자 설계 전략을 제시했다는 점에서 의미가 크다”며 “새로 개발한 고분자 물질을 활용하면 가볍고 유연한 소자의 제작이 가능해, 앞으로 대기오염 물질 감지나 산업현장 환경 모니터링 등에 적용될 차세대 센서 기술로의 발전이 기대된다”라고 말했다.이번 연구는 한국연구재단 세종과학펠로우십, 아주대학교 교내 연구비 지원을 받아 수행됐다. 아주대 연구진은 고분자 합성 연구를, 한국과학기술연구원(KIST) 연구진은 센서로의 응용 연구를 맡았다. 한편 이준우 아주대 교수는 <저널 오브 머터리얼즈 케미스트리 A(Journal of Materials Chemistry A, JMCA)> 주관 ‘2025 이머징 인베스티게이터(Emerging investigator)’로 선정됐다. 영국화학회(Royal Society of Chemistry) 발간 학술지 <JMCA>는 신진 연구자 가운데 매해 재료화학 분야에서 눈에 띄는 성과를 낸 연구자들을 ‘이머징 인베스티게이터’로 선정해왔다. <JMCA>는 우수 신진 연구자들의 눈에 띄는 연구성과를 시리즈로 소개하고 있다. * 위 이미지 설명 - <저널 오브 머터리얼즈 케미스트리 A(Journal of Materials Chemistry A)> 4월28일자의 ‘뒤 표지논문’으로 게재된 공동 연구팀의 성과. 위의 큰 이미지가 공동 연구팀의 성과를 설명하는 이미지다. 자동차에서 나온 대기오염 물질인 이산화질소(NO2)를 보다 민감하게 센싱해, 이를 스마트기기로 모니터링할 수 있음을 보여준다. 이미지 출처 <Journal of Materials Chemistry A>

-

199

- 작성자통합 관리자

- 작성일2025-05-20

- 1331

- 동영상동영상